Henri Rousseau tout comme Séraphine Louis, André Bauchant, Louis Vivin, René Rimbert, Camille Bombois sont aujourd’hui reconnus dans le monde entier et exposés dans les plus importants musées du monde. Ces artistes baptisés au gré des modes : « Primitifs du XXème siècle », « Peintres naïfs », « Peintres des sept dimanches », « Primitifs modernes » sont cependant inclassables. Ils ont chacun peint en solitaire, cru en leur création. Leur découverte par des marchands avisés tels que Wilhelm Uhde, Jeanne Bucher, Dina Vierny a certes contribué par la suite individuellement à les sortir de l’ombre. Ils ont été découverts peu à peu au gré d’expositions par le grand public puis, recherchés par les collectionneurs.

Un point commun cependant est à mentionner : leur origine modeste.

Si Henri Rousseau est employé comme gabelou à l’octroi de Paris, Séraphine est une humble servante chez les bourgeois de Senlis, André Bauchant pépiniériste, Camille Bombois lutteur dans les foires, René Rimbert employé des postes tout comme Louis Vivin chargé du tri postal dans les trains de l’administration.

Henri Rousseau naît le 21 mai 1844 à Laval en Mayenne. Il est le fils d’un ferblantier Julien Rousseau et d’Eléonore Guiard. Très jeune il est mis en pension, car le commerce du père ne va pas bien et finit par faire faillite. Peu doué pour les études, Henri Rousseau n’achève pas ses études secondaires. Des dispositions artistiques apparaissent cependant rapidement à travers le dessin et la musique. Il obtient en 1860, à l’âge de seize ans, un prix dans chacune de ces disciplines.

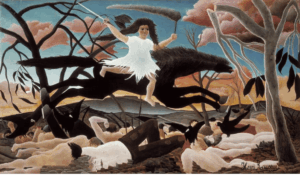

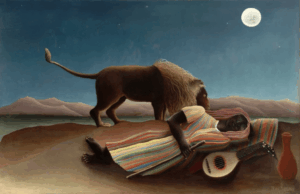

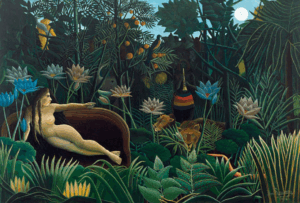

Il quitte l’école et trouve un emploi aux écritures chez un avoué d’Angers. Il commet malheureusement un abus de confiance, dérobant une modique somme. Il est condamné à une peine de prison et de ce fait pour échapper à la sanction pénale, préfère s’engager dans l’armée et intègre le 51ème régiment d’infanterie à Angers ; Rousseau signe un engagement de sept ans. Il rencontre des camarades ayant participé à l’expédition française au Mexique en 1861. De là naîtra la légende qu’il aurait participé lui-même à cette expédition et qu’il se serait inspiré par la suite des paysages mexicains pour élaborer sur ses toiles des forêts luxuriantes, des jungles peuplés d’animaux sauvages.

En réalité, Rousseau n’a jamais quitté la France. Mais il laisse courir la légende du grand aventurier, c’est d’une part plus romanesque et d’autre part valorisant pour lui.

Ayant terminé son contrat, et suite au décès de son père, Il quitte l’armée en 1868, s’installe dans la capitale. Il se marie un an plus tard avec Jeanne Désirée Clémence Boitard, couturière, qui lui donnera sept enfants, dont un seul parviendra à l’âge adulte. Il trouve un emploi chez un huissier, puis obtient en 1871 un poste de gabelou de deuxième classe à l’octroi de Paris, administration fiscale qui contrôle l’entrée des marchandises dans la capitale et perçoit à cette occasion une taxe appelée également octroi. Rousseau est chargé du contrôle des boissons alcoolisées.

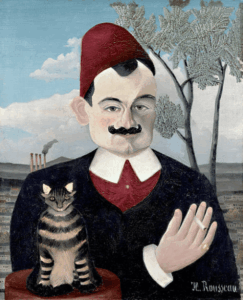

C’est le poète Alfred Jarry, originaire lui aussi de Laval, ami et admirateur de Rousseau, qui lui attribue avec humour le sobriquet de : Douanier Rousseau, resté célèbre depuis et adopté par le monde du marché de l’art.

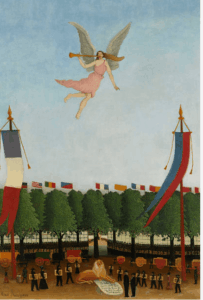

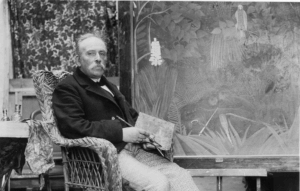

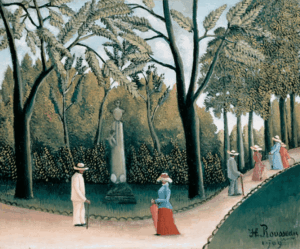

Tout en étant, par nécessité alimentaire employé à l’Octroi de Paris, Henri Rousseau commence à peindre dès le début des années 1870. Adepte comme Augustin Lesage du spiritisme, il est persuadé que ce sont des esprits qui guident son pinceau. Il fréquente régulièrement le jardin botanique et la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Il obtient en 1884 une carte de « copiste » au Musée du Louvre. Dans le même temps, un nouveau salon voit le jour à Paris, organisé par le peintre Paul Signac : le Salon des Indépendants. Rousseau expose pour la première fois en 1886 à ce salon qui ne nécessite aucun jury d’admission ; il y sera présent chaque année jusqu’à sa mort. Le Salon des Indépendants permet à Henri Rousseau d’acquérir au fil des années une certaine notoriété dans le milieu artistique.

Cependant Rousseau n’a reçu aucune formation picturale. Son travail amuse, suscite des moqueries et n’est pas pris au sérieux. Il fait la connaissance de Guillaume Apollinaire ainsi que de Marie Laurencin, qui deviendront ses amis et lui resteront fidèles. Il se lie également avec Edgar Degas, Paul Gauguin, Toulouse Lautrec et bien entendu Pablo Picasso. Ce dernier lui achète des œuvres et l’encourage. Henri Rousseau par sa candeur, sa gentillesse, sa fantaisie amuse le catalan qui lui organise souvent des fêtes avec ses amis. Picasso admire également le talent immense de Rousseau et son œil aguerri lui dit qu’il ne se trompe pas.

On peut constater cependant que sa carrière de peintre autodidacte est tardive, mais sa notoriété progresse dans le milieu artistique et en 1901 il devient même professeur de dessin et de peinture dans une association officielle. Cela constitue pour lui une immense reconnaissance et une réussite sociale.

Peu après il fait la connaissance du critique et marchand d’art allemand Wilhelm Uhde ; ce dernier le présente à son tour à Ambroise Vollard marchand avant- gardiste au rayonnement international.

En 1908 Picasso organise un grand banquet au Bateau- Lavoir, cité dans laquelle résident de nombreux artistes renommés aujourd’hui. Sont présents Guillaume Apollinaire et son amie Marie-Laurencin, André Salmon, Moïse Kisling, Foujita, le poète et peintre Max Jacob. Ce dernier dans une correspondance à René Rimbert, décrit avec moult détails la fameuse soirée où le vin coule à flot, ce qui n’est pas pour déplaire à Henri Rousseau. Ce dernier au cours de la soirée se penche vers Picasso et lui glisse à l’oreille : en somme, toi et moi on est les plus grands peintres, moi dans le genre moderne, toi dans le genre égyptien…

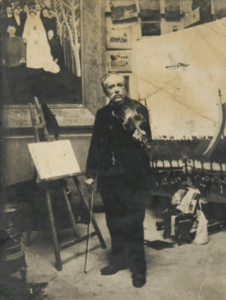

Un an plus tard en 1909 il vend un ensemble de tableaux au marchand Antoine Vollard pour la somme importante de 1000 francs de l’époque. Cela va lui permettre de réaliser son rêve en achetant son premier atelier dans le 14ème arrondissement de Paris au 2bis de la rue Perrel. Henri Rousseau durant cette période boit beaucoup et ne rentre souvent qu’à l’aube dans un état d’ébriété avancé. Il tombe souvent et roule dans le caniveau régulièrement ; lors d’une de ces virées nocturnes il se blesse une fois gravement à la jambe et contracte peu après une gangrène suite à la blessure mal soignée.

Fin août 1910 il entre à l’hôpital Necker pour une consultation ; sur les registres de l’établissement il est mentionné concernant le patient : alcoolique !… Il meurt le 2 septembre. Paul Signac et Robert Delaunay suivent son cercueil jusqu’au cimetière de Bagneux. Tous ses autres amis sont absents de Paris. Il est enterré dans une fosse commune. Un peu plus d’une année s’écoule et quelques amis se cotisent pour lui offrir une sépulture plus décente. A la fin de la cérémonie son ami Guillaume Apollinaire rédige à la craie une épitaphe qui sera gravée par la suite sur la dalle de sa tombe par les sculpteurs Constantin Brancusi et Julio Ortiz de Zarate.

Le 12 octobre 1947 l’Association des amis d’Henri Rousseau fait transférer à Laval sa ville de naissance, ses restes dans le Jardin de la Perrine où il repose depuis.

Il est gravé alors sur sa tombe les mots d’Apollinaire :

Nous te saluons

Gentil Rousseau tu nous entends

Delaunay, sa femme, Monsieur Queval et moi

Laisse passer nos bagages en franchise à la porte du ciel

Nous t’apporterons des pinceaux, des couleurs et des toiles

Afin que tes loisirs sacrés dans la lumière réelle

Tu les consacres à peindre comme tu tiras mon portrait

La face des étoiles